С добрым утром, запорожцы! Наступило 1 марта – именно в этот день в 1869 году Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.

По легенде, мысль о системе химических элементов пришла к Менделееву во сне, однако известно, что однажды на вопрос, как он открыл периодическую систему, ученый ответил: «Я над ней, может быть, 20 лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… готово».

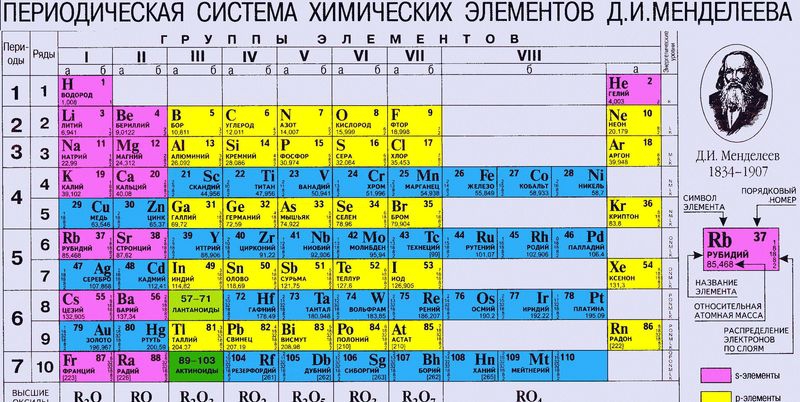

Написав на карточках основные свойства каждого элемента (их в то время было известно 63, из которых один – дидим Di – оказался смесью двух вновь открытых элементов празеодима и неодима), Менделеев начинает многократно переставлять эти карточки, составлять из них ряды сходных по свойствам элементов, сопоставлять ряды один с другим. Итогом работы стал отправленный в 1869 году в научные учреждения России и других стран первый вариант системы, в котором элементы были расставлены по 19 горизонтальным рядам и по шести вертикальным столбцам. В 1870 году Менделеев публикует второй вариант системы, имеющий более привычный нам вид: горизонтальные столбцы элементов-аналогов превратились в восемь вертикально расположенных групп; шесть вертикальных столбцов первого варианта превратились в периоды, начинавшиеся щелочным металлом и заканчивающиеся галогеном. Каждый период был разбит на два ряда; элементы разных вошедших в группу рядов образовали подгруппы.

Сущность открытия Менделеева заключалась в том, что с ростом атомной массы химических элементов их свойства меняются не монотонно, а периодически. После определенного количества разных по свойствам элементов, расположенных по возрастанию атомного веса, свойства начинают повторяться. Например, натрий похож на калий, фтор похож на хлор, а золото похоже на серебро и медь. Разумеется, свойства не повторяются в точности, к ним добавляются и изменения. Отличием работы Менделеева от работ его предшественников было то, что основ для классификации элементов у Менделеева была не одна, а две – атомная масса и химическое сходство. Для того чтобы периодичность полностью соблюдалась, Менделеевым были предприняты очень смелые шаги: он исправил атомные массы некоторых элементов (например, бериллия, индия, урана, тория, церия, титана, иттрия), несколько элементов разместил в своей системе вопреки принятым в то время представлениям об их сходстве с другими (например, таллий, считавшийся щелочным металлом, он поместил в третью группу согласно его фактической максимальной валентности), оставил в таблице пустые клетки, где должны были разместиться пока не открытые элементы. В1871 году на основе этих работ Менделеев сформулировал Периодический закон, форма которого со временем была несколько усовершенствована.

Научная достоверность Периодического закона получила подтверждение очень скоро: в 1875—1886 годах были открыты галлий, скандий и германий, для которых Менделеев, пользуясь периодической системой, предсказал не только возможность их существования, но и с поразительной точностью описал целый ряд физических и химических свойств.

В начале XX века с открытием строения атома было установлено, что периодичность изменения свойств элементов определяется не атомным весом, а зарядом ядра, равным атомному номеру и числу электронов, распределение которых по электронным оболочкам атома элемента определяет его химические свойства.

Дальнейшее развитие периодической системы связано с заполнением пустых клеток таблицы, в которые помещались новые элементы: благородные газы, природные и искусственно полученные радиоактивные элементы. В 2010 году, с синтезом 117-го элемента, седьмой период периодической системы был завершен, проблема нижней границы таблицы Менделеева остается одной из важнейших в современной теоретической химии.

,€ 39.4

,€ 39.4 Досье

Досье  Любимый город

Любимый город  Эксперты

Эксперты  Карта Запорожья

Карта Запорожья  Вебкамеры

Вебкамеры  Справочник

Справочник